![]()

![]()

このページでは、箱船で現用しているスピーカー達を紹介する。

![]()

スーパーネッシーの秘密 バッフル加工 鬼目ナット SW内部構造

リヤカノンL 底板二重構造 スーパースワン IR208 IR168

![]()

一発では足りないね スーパーネッシーを作ろうとした直接的な動機、それは極めて単純である。「アナタの音量じゃ一発は足りないね。三発くらい使ってパラボラ配置したウルトラネッシー作れば?」。この長岡先生のむちゃくちゃなアドバイスがきっかけである。 当初は本気で三発パラボラ配置ってのを作るか、とも思ったが僕にはそんなものを設計できるアタマも技術もない。ラフスケッチくらいは出来るのでやってみたが、208SS(当時)が水平方向に三発、それだけ考えてもおそろしく巨大なものになることは誰でも分かる。片チャンネルにネッシーIIを二本くっつけてパラでドライブ、なんてことも考えたがそれじゃあまりにも芸が無い。やはりここは素直に垂直方向二発配置のネッシーにしておくのが無難、という結論に達する。 大枠が決まったれば設計図を引かなければならない。基本的な外形はネッシーに準じる。僕の頭ではとてもこれを上回るデザインなんかできっこないのだ。一番悩むのは共鳴管断面積をどれくらい増やすか、である。先生も「やってみなきゃ分かんないね。だいたいネッシーだってこれがベストかどうか分からないです。1.4倍くらいにするの? う~ん、いいところかな。とにかくやってみないとね」とおっしゃる。ベテランの友人に相談しても「1.4倍でだいたい良いと思う。それ以上管を太くするとユニットがドライブし切れなくなって共鳴管のデメリットが目立ってくるかもしれない」とアドバイスしてくれた。ヨシ、と思考停止、目標は1.4倍と決定。結局下の表のようになった。 |

| ネッシーII | スーパーネッシー | |

| 第一パイプ断面積 | 270c㎡ | 391.5c㎡(1.45倍) |

| 第二パイプ断面積 | 336c㎡ | 480c㎡ (1.42倍) |

| トップパイプ断面積 | 459c㎡ | 621c㎡ (1.35倍) |

| 第一パイプはユニット位置から底板へ向かうパイプ、第二パイプは底板から上へ向かう一番長いパイプ、トップパイプは第二パイプの先に付く短いパイプである。幅は増やさず奥行きだけ深くして断面積を稼ぐ。出来上がりの寸法も睨みながら1.35倍~1.45倍の間に収めることが出来た。管の拡がり方もほぼ良いだろう。 この設計で外形寸法は300W×450D×3,100Hとなった。早速設計図を書いて長岡先生へFAXする。「奥行き450ってのはキリが良くていいね。ネッシーより安定するしね。でも、どうなるか分かんないです。滅茶苦茶にはならないと思います。出来たら聴きたいね。羨ましいですよ、好きなことができて」と電話があった。 これに勇気づけられたのは言うまでもないことである。しかし、スーパーネッシーの音を先生に聴いていただくことは、叶わなかった。痛恨の極みである。 戯言的図面集へ |

「スーパーネッシー」の秘密。それは第一パイプ内に仕込まれた15mm厚純銅板だ。ユニット背面真後ろにネジ止めしてある。写真に白く見えるのは粘着材付き3mm厚のフェルトである。これで第一パイプと第二パイプを隔てる板の補強と、重量付加を狙う。あくまでも「狙った」のであって、それが的に当たったのか、今もって良くわからない。一枚約20kgはあると思う。 素のままで購入してしまったので、穴あけを自分でやることにしたのだが、これは業者に任せるべきもの。はっきり言って、しんどかった。 |

スーパーネッシーの秘密 |

|

銅板を取り付けたところ。 効果があるのか、あるいは無闇に重くしただけなのか? まあ、悪くはないだろう。 |

スーパーネッシーのバッフルはオリジナルと同様、15mm厚3枚重ねになっている。 ユニット抜き穴は1枚目から、186、210、240φとなっていて、気筒共振を抑えてある。しかしこの寸法は、どうもうまくない。鬼目ナットが1枚目と2枚目のちょうど境目にあたってしまうのだ。ナットは出来れば2枚目の板に仕込みたいのである。 |

バッフル加工 |

|

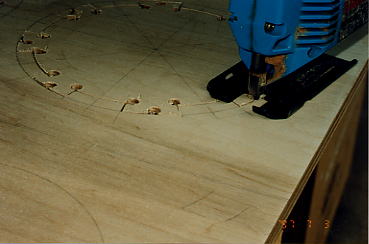

そこで2枚目の切抜きを、円型ではなく歯車型にしてしまうことにした。ナットが入るところだけ出っ張らせるわけだ。 と、考えたまでは良かったが、まず板にガイド線を書き付けるところで、しまったと思う。面倒である。切るのは更に面倒だった。切り始めの穴をドリルで24個開け、ジグソーで行ったり来たり、途中で匙を投げそうになった。 |

3枚目の板にも問題発生。二つの抜き穴が、つながってしまうのである。くっそー、次から次へといろんな事になりゃーがって、と悪態をついてみるが、そもそも2発ネッシーなどという無茶なモノを作る自分がアホなのだ。 仕方ない。こうなりゃメンタマつながりのおまわりさんみたいにしちまえと、半ばヤケクソである。 |

|

|

で、抜けたのがコレ。 強度は多少落ちるのだろうが、無視しよう。もうめんどくせえ。ほんとにメンタマつながりになってしまった。 |

ああしんど、と3枚重ねて裏からみた状態。 おお、なかなかエエやんけ、と思わず大阪弁でつぶやく。これで最初の思惑通り、鬼目ナットを2枚目にねじ込める。 うまくいったと、この時はご満悦だったが、実はこのあとおおいに後悔させられるのだった。 |

|

鬼目ナット |

3枚接着して鬼目ナットをねじ込み、ユニットを仮止めしてみる。おお~、いけてるやんか。 このまま終日放置、ナットになすりつけたエポキシの硬化を待つ。 |

ナットはエポキシを絡ませてねじ込んだので、固定は充分、と思ったのは大きな間違い。完成後ユニットを取り付けてみると、どうも締め付けがあまい。ハハ~ン、ナットが引き付けに負けているな。 やはり、Tナット(ツメ付きナット)にしておくべきだった。今年、208ESに交換した時、症状は更に悪化。瞬間接着剤を流し込んで、ナットを固定。これはうまくいった。 教訓 その1。 ユニットの取り付けには、状況が許せばTナットが良い。 |

|

成功か失敗か 上記のような工作を経て、スーパーネッシーは完成したわけだが、成功作なのか失敗作なのか、正確な判断は難しいところである。比較対照すべきスピーカーがないからだ。だが、三年以上経った今も使い続けていられるのだから、少なくとも大失敗ではなかったと思う。 音は極めてハイスピードで、明るく散乱する。ユニットを増やしたことで音場感に影響が出るかと心配したが問題はない。ボーカルの伸びがよく、抑制されたところがない。当然だが、一発よりもパワーが入り大音量でも崩れが少ない。 良いことばかりのようだがデメリットもある。ユニットを縦配置にした為、垂直方向の指向性が狭くなっている。耳の高さを変えると、かなり音が変わるのである。トゥイーターとの繋がりも一発より神経質なようだ。 三年半たった今、ユニットを208ESに交換、トゥイーターはJA-0506IIへ変更してある。SSより更にパワーが入り、切れが良くしかも歪みが少ない音になった。エンクロージャーを叩いてみると未だ湿り気味の音がするので、エージング完了とは言えないようである。208ESも、まだまだかな? |

順序が逆 正しい順序としては、スーパーネッシーを作ってからSWを作るべきなのだが、実はあべこべだったのである。SWのほうが先にできていたのだ。もし、スーパーネッシーが先にできていて、従来のSW-5IIと組み合わせていたら、僕の事だからこれでいいやと新しいSWを作る気が萎えてしまうんじゃないだろうかと、思ったわけだ。 設計図、板取りなどはスーパーネッシーのほうが早かったのである。敢えて順序を逆にしたのだ。だから上の写真でもネッシーIIと一緒に写っている。 「箱船」は定在波のせいか、25、50Hz付近が盛り上がり、30、40Hz辺りは逆にへこんでしまう。どんなスピーカーを持ってきてもその傾向はかわらないので、これは「箱船」のクセであろう。なんとかへこむ辺りを持ち上げたい。50Hzはほっといても出てくるので、イイ。それに外形寸法、板取り、スクリーンの下に設置すること、などを考えながら決まった設計は下に示す表のようになった。38cm二発、いずれにしても巨大化は避けられない。 |

| ダクト幅 | L1 | 16cm |

| ダクト高 | L2 | 45.8cm |

| ダクト長 | L3 | 40cm |

| ダクト断面積を円に換算した時の半径 | r | 15.2cm |

| 実効内容積 | Vc | 374.3リットル |

| ダクトのチューニング | fd | 29.9Hz |

実効内容積は結果的に約370リットルになったが、理想的には450リットルくらい欲しかった。しかし、そんなものを作ってしまっても、とても置けやしない。板取りの制限もある。 無駄なく板取りし、ギリギリの内容積を確保、その上で効率よく補強する、なんてことが僕に出来るわけもなく、なんとか苦肉の策で捻り出したのが写真のような構造。 ぐるりの板、バッフルは21mm2枚重ね、底板、天板は21mm1枚だが、床と御影石に挟まれる形になるので、これくらい補強しておけばおおかた大丈夫だろうと。各補強桟がやや細いが、内容積確保と、補強桟自体が共振子になるのを避けるためである。正直を言えば、こんなもの二度と作りたくない。 教訓 その2。鉄は熱いうちに打て。 |

SW 内部構造 |

なんじゃこりゃー! ドライブアンプはサンスイB-2302V、9mHのカットコア入り銅箔コイルを入れてハイカットする。計算上のカットオフ周波数は70Hzくらい。アンプとSWは8.0スクエアビニールキャブタイヤケーブルをパラで使って、計16スクエアで繋ぐ。出来上がりの外形寸法は1,200W×900D×500Hとなった。巨大である。 戯言的図面集へ 完成してすぐに鳴らしたとき、僕は自分のカオがひきつるのが分かるほどだった。なんちゅう音だ。明瞭さはまったく無く、ただボコボコゆってるだけ。バスドラムは妙に生硬く、深みは感じられない。アタック音だけしか聴こえない感じ。ベースの音程は極めて不鮮明、ブンブンと威勢はイイが何を弾いているのか殆ど分からない。そのくせ中高域の漏れは多く、やたらとうるさいのである。E-145は高域に向かってインピーダンスの上昇があるようで、コイルの利きが悪いらしい。スペアナがあるんだから、事前にインピーダンス特性を測定しておけば良いものを。アホである。 FW-220というウーファーは20cmとは思えないほど深々とした低音を聴かせたものだが、このSWにはそれが皆無である。なんだ、これは? 失敗だ。大失敗作だ。本当にそう思った。泣きそうだった。こんなモン作ってしまって、どーすんだオメーはよー。ユニットだけでもン万円、箱を捨てるに大苦労、裏庭でお経読んで荼毘に付すか? シャレにもならん。 しかし、である。思い起こせば3年前(当時)、ネッシーIIをはじめて鳴らしたときはどうだったか? 壊れたラジオみたいな音だったではないか。それがどうだ、今はすっかり良い音で鳴っているじゃないか。エージングだよ、君ィ。 うなだれてばかりもいられない。「エージング」。この言葉を信じ、使いこなして行くより道はないようだ。捨てるのはいつでもできる。コードを替え、コイルを選び、セッティングを追い込み、鳴らしこんでみよう。 と、今に至るわけだが、なんとか荼毘に付さずに使っている。未だにエージング完了とは言えないようだ。当初に比べ、深み、明瞭度、硬さ、抑制感などは著しく改善されたが、もう一息という感じである。ユニット一発あたりの耐入力が600W、二発パラで1.2kW、これを充分に振らせるのは容易なことではないらしい。 ディジタル・ネットワークの威力 その後、ケーブルを14sqビニルキャブタイヤパラ(計28sq)に換えたり、コイルを6mHに変更したりして使ってきたが、中域へのかぶりは如何ともし難い。コイルを増やすと低域の力が後退、減らすと力感は出るが中域が汚れる。クソ力と引き換えに音が濁る。オーディオとは妥協の連続だと自分に言い聞かせてやってきた。実際、低域のエネルギー感は桁外れだったし、得る物があれば失う物ありと納得していたわけだ。 だが、力感と中域の透明感が見事に両立するものを聴かされてはもうイケナイ。パイオニアC-AX10である。このアンプのディジタル・ネットワークの威力には、まったく脱帽してしまった。LCネットワークではどうやっても不可能だった音を、いとも簡単に実現して見せるのだ。 以前、ローコストのチャンネル・デバイダーを使いウーファーの高域を切ってみたことがあるのだが、これとはまったく次元が違う。メリットがデメリットを遥かに上回っているのである。あっさりと導入決定。コイルとは縁が切れた。 中域の濁りは消え透明感が劇的に向上、ウーファーの中域にマスキングされていた微小信号が浮き出し、音場がぐんと拡がる。信号がフィルターを通って出てくるデメリットより、コイルが無くなったメリットのほうが大きいようで、低域の鮮度、エネルギーが殺がれる感じはまったく無い。これも進化するディジタル技術の恩恵だろう。 E-145のキャラクターは、相変わらずそのままである。質より馬力。フュージョン、ロックなどの低域にはマッチングが良い。オケや生録の自然な低音を再生するには、表現力が足りない感じである。何でも同じような音になってしまう傾向。 すごいプリアンプを入れたせいで、以前は考えるのもイヤだったウーファーユニットの交換などという暴挙を、やってしまうのだろうか。 罪深いぞっ、C-AX10。 未だユニット交換せず '04/05/18 上の文章を書いてから既に3年が経とうとしている。C-AX10はその後メインプリの座から陥落、今や単なるディジタル・ローパスフィルターとして強制労働である。尤も、ウチではこの使い方がベターであるからそうしているわけで、決して冷遇しているつもりはないのである。カットオフ70Hz、スロープ-24dB/octのセッティング。位相回転デメリットつきIIRフィルターでの繋ぎである。耳の良い人に言わせるとボロクソだが、僕にはワカンナイのでまったく問題ないのである。 ウーファー・ユニットの交換はどうなったかといえば、何も変わってはいない。そのまんまである。これ偏に僕の不精が原因、であるわけだが、それ以上にE-145の音に変化が著しいからでもある。試用開始から今年で7年、普通ならそろそろサスペンションがヘタって腰が抜け始める頃である。否、実際腰が抜けているのかもしれない。ところがその「腰の抜けグワイ」が、今ちょうどいい加減なのであろう。 ツッパリ感が取れて質感が上がった感じ。パンパンしていた低域に深みが出て、表現力が増す。何を聴いても力任せ、馬力一辺倒だった音に色彩感が出てきた。なるほど、ここまでエージングに時間がかかるユニットだったわけである。ヒジョーに丈夫だ。ひょっとすると死にかけの踏ん張り、かもしれないが、死んだらさっさと交換すれば良い。今日只今良い音が出ているのだから、それで吉。完全破壊まで、ユニット交換は見送りである。 相変わらず、いい加減してます。 |

リヤカノンL |

これも「スーパーネッシー」用リヤスピーカーである。リヤカノンL。ご多聞に漏れず、スピーカーマトリクスで鳴らしている。FE-168SS2発使用。構造的には左横に見えるQS-106リヤカノンIIに準じる。断面積を何割増やしたかは、忘れてしまった。高さも注意深く決めるのは面倒だということで、サブロク板の長手方向そのままの寸法で作ってしまった。おおかた問題なく鳴っているので、良い。 重心を低くしたかったので、底板を二重構造にし、粒状鉛を充填してある。5kg程度で充分だろうと思ったら、15kgも入ってしまい、これもまたセッティングで苦労する。バカだ。 |

FE-168SSを使ってみたい ルックスが好きなのである。カチッとまとまっていて、いかにもカタマリという感じのあのルックス。166Sの時代から一度は使ってみたいと思っていたが、なんとなく縁がなく使えず仕舞だった。 スーパーネッシーを使うにあたっては、当然リヤスピーカーも変更を考えなければならない。従来のリヤカノンでは恐らく能率不足になるだろう。20cm一発のネッシーに対して10cm二発(14cm一発相当)のリヤカノン。その計算で行けば20cm二発のスーパーネッシーには20cm一発が適当ということになる。そこで実験、スーパーネッシーによりメインスピーカーの座を奪われたネッシーIIに再登場願って、リヤスピーカーのポジションに就いてもらう。スーパーネッシーとネッシーIIによるスピーカーマトリクスである。 残念ながらこれは失敗。失敗というよりミスマッチングである。数字の上では帳尻が合っているが、やはりネッシーIIはフロントメインで使うスピーカーであって、安直にリヤへ廻しても良い結果は得られないのだ。ただし、これはスピーカーマトリクスに限ってのことかも知れない。マルチチャンネルサラウンドで、リヤにも別にドライブアンプを配してやれば、また結果は違ってくるだろう。入力される信号もまったく別物である。事実、AE86さんのシステムではリヤ、センターにネッシーIIが使われている。少なくとも箱船の再生方法では、専用のリヤスピーカーを設計すべきという結論になった。 ネッシーIIがスピーカーマトリクス方式のリヤスピーカーに向いていないその理由。科学的根拠は分からない。僕のいい加減な勘でしか物は言えないが、ユニット配置にその訳がありそうだ。リヤカノンIIはユニットがL型に配されている。しかも床から高い位置にある。このユニット配置が独特の音場感を生むのではないか。計算上の振動板面積は辻褄が合っていても、それだけで音が決まるほどオーディオが単純だとは思えない。 そこでオリジナル(といっても長岡先生設計のヴァージョンに過ぎない)リヤスピーカーを設計する。ユニットは16cm二発、22.4cm相当。20cm一発よりちょっと大きめだが、P-700というアンプの性格(スピーカーマトリクスのリヤを鳴らすのはチョイと不得手)を考えればこれくらいがちょうどいいところではないか、と。基本構造はリヤカノンIIをそのまま拝借、例によって共鳴管断面積を増やすことで対応する。「方舟」に比べて「箱船」は左右の幅が狭いので、耳までの距離を少しでも稼ぐためリヤカノンIIよりもさらにユニットの位置を高くする。もちろん二個のユニットはL型配置とした。 ちょうどこの頃、FE-168SSが発売になる。ユニットはこれに決定、ようやく使えるゾ、と大喜びで予約した。記憶では、エンクロージャーが設計完了するかなり前、既にユニットは用意できていたような気がする。 戯言的図面集へ |

| リヤカノン | リヤカノンL | |

| 第一パイプ | 140c㎡ | 239.25c㎡(1.7倍) |

| 第二パイプ | 196c㎡ | 306.25c㎡(1.56倍) |

300mm角より大きくしたくない 共鳴管断面積は上の表のようになった。ユニットの振動板面積は単純に1.6倍だからその辺りを狙ったわけだが、エンクロージャーの構造的制限もあって断面積もぴったり1.6倍というわけにはいかなかった。非常に中途半端な面積になったのは、外形寸法との兼ね合いのせいだ。ユニットが付いているサブバッフルのでっぱり分も入れて305mm角。当初の目標は300mm角、ちょっとオーバーしてしまった。どうしてもこれ以上は大きくしたくなかったのである。 制限はまだある。1本の管の中にもう1本押し込んだような構造になっているため、内側の管(第二パイプ)を太くすれば外側の管(第一パイプ)が自動的に太くなる。第二パイプ1.6倍に固執すれば第一パイプはさらに拡がり1.6倍からかけ離れてしまう。といって第一パイプ1.6倍に拘れば今度は第二パイプが細くなる。 ユニットの奥行きもアタマに入れておかなければならなかった。FE-168SSはマグネットが2枚重ねになっているので奥行きが深い。ここをうっかり浅くするとマグネットがつかえて取り付けられなくなるのである。いま、これを書きながらフと思ったのだが、もし168ESが出たとしても、今の寸法では付かないのではないか。ESになれば奥行きは更に深くなるだろう。そんなクリアランス、あったっけなあ。リング絶対必要。ES4本リング4本、いったいいくらかかるんだろう。 これらのことと共に見た目のバランスも考えながら決まったのが上のような寸法である。 第一、第二パイプの拡がり率はリヤカノンが40%、Lが28%と、Lのほうが小さい。これによってどんな影響が出るのだろうか。率が小さいということは直管を折り返したものに近くなり、共振が強めに出ることになる。結果、クセが強くなる恐れあり。ボーボーいいやすくなるわけだ。しかし、14%の違いによる音の差が僕にわかるのだろうか。多分わからないと思うので、このまま行ってしまうことにする。 実際の工作で注意する点は、左右対称に作ることである。間違いを避けるために左右同時進行で作った。各部材には「L」「R」を明記する。お恥ずかしい話だが、僕はどうも右と左の区別が苦手である。右を差しながら「次の角を左に曲がって...」などど大ボケたことを言ったりする。オマエは落語か。そういうたわけたヤツだから、スピーカーを左右対称に作るという作業は、よほど気をつけないと大きなミスをやらかすのだった。左右の区別がつきにくいって、これも一種の方向オンチかな。 このスピーカーに使ったラワン合板はやたらに硬くて重いタイプだった。それだけなら大歓迎だが、加えてソリがひどかった。細長い部材が多いせいもあって裁断しておくと更に反ってくる。釘だけでは抑えきれないので、ハタガネ、Fクランプを総動員してなんとか組上げた。 |

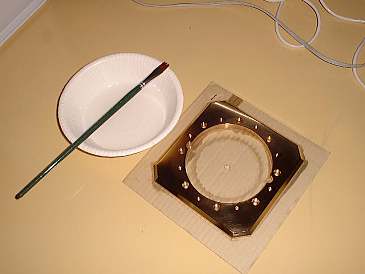

リヤスピーカーの底板は二重になっていて、そのスペースに粒状鉛を充填してある。重心を少しでも下げようという狙いである。 写真に見えるのが第一底板、30mmのスペースがあって第二底板が付く。容積をキチンと計算しておけば良いものを、いい加減にドンブリ勘定でやったものだからたまらない。 鉛がいくらでも入ってしまい、とうとう15Kg以上。確かに重心を下げることは出来たがはっきり言って入れすぎ。完成後、重くて移動に苦労する。しかも重心が下にあるので、如何にも持ちにくい。 教訓 その3。 過ぎたるは及ばざるが如し。 |

底板二重構造 |

思ったよりうるさくない 振動板面積比は理屈に合っているが、実際に音を聴いてみなければ何もわからない。ボンドが乾くのも待たず、繋いで鳴らしてみる。 片ch168SS二発ということで、かなりバンバン鳴ってうるさいのではないかと心配したが、これがちょうど良いくらいのレベルで鳴ってくれた。本家「方舟」と違って「箱船」は左右の距離があまり取れない。したがって、リヤSPがあんまりガンガン鳴ると、却って困るのである。今回のリヤSPは、成功ということになると思う。 スピーカーマトリクスは、ドライブアンプに左右される部分がかなりあるようだ。P-700は、どちらかといえばマトリクスには不向きなほうだろうと思う。リヤSPがあまり鳴らない。ただし、「箱船」の条件下では、それが却って上手い方向へ行ったのである。 この時点で、フロントSPは208SS、リヤは168SS、振動板の材質は全く同じものだし、サブコーン付であることも同じ。208SS、108Sの組み合わせよりさらにつながりが良くなった。音場の継ぎ目は全く感じられず、実にスムースな拡がりを得ることができた。リヤSPが大きくなりスペースファクターは悪くなったが、その分低域の馬力感が出て、大型化のメリットを実感できたのであった。 現在、フロントSPが208ESに変わっているので、少しばかりリヤの音が気になることがある。208ESになって能率がやや下がった事も影響しているだろう。今のところどうしようもないが、いずれ出てくるであろう168ESには大いに期待している。発売の暁には、何が何でも手に入れて、交換しなければならない。 しかし考えてみればフロント同様に、ユニットは4本必要である。168SSは1本17,000円だった。次回、168ESは一体いくらになる? さらに、このエンクロージャーの構造上、アダプターリングは絶対必要になる。もし、フォステクスが出さなければ自分で何とかしなければならないだろう。 大掛かりなことをやると、後になってもやっぱり大掛かり、お金も大掛かり、こりゃ大変だ。 168ES、満を持しての登場 今年(2001年)の8月末になって168ESが発売された。フレーム、振動板、エッジ、ダンパー、接着剤など、微に入り細を穿つ改良が加えられ、満を持しての登場だった。上で書いたように、奥行きが深くなりリングなしでの取り付けは不可能かと心配したが、杞憂だった。 しかし、下で報告している通り、リング効果は極めて高い。如何にリヤスピーカーといえども、ここだけリングなしというのも何だか寂しいので、やっぱり取り付けることにする。フォステクスからも純正のアダプターリングが出ているが、ここはスーパーネッシーで素晴らしい効果を上げたとんぼさん謹製DFリングでキマリ、である。 168ESに交換して、前後のつながりが非常に良くなった。鳴っていることははっきり分かるが、繋ぎ目は見えない。ハイが良く伸びているらしく、大変繊細でシャープな感じ。後になってインナーリングも入れた。DFリングとの相乗効果で尚更繊細になった部分もあるようだ。ユニット交換、DFリング、インナーリング採用は大成功である。 確かに出費はあったけれども、そんなことは問題ではないのである。お金には代えられない喜びが、ここにはあるのだ。 |

|

D-101S スーパースワン サブスピーカー、D-101Sスーパースワンである。これはもう、何の説明も要らない。最初の出会いはオリジナルスワンから。作ろう作ろうと思っているうちにスワンaが発表されたので、初めて作ったのはスワンaである。 その後スーパースワンが発表され、一も二もなくすぐに作ったのがコレ。今やFE-108ESIIというスパーユニットが発表され、その話題が賑やかである。発表以来9年を経て尚、スーパースワンの素晴らしさはいささかも色褪せていない。108ESIIという優れたユニットの登場で、さらにその輝きを増すだろう。 以下には、先日友人の厚意により製作された、“アダプターリング”ならぬ“真鍮サブバッフル”の取り付け工程を紹介したい。 |

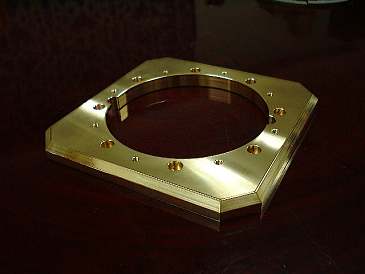

これが日誌にも載せた、友人特製10mm厚真鍮サブバッフルである。ステンレス製半円形アタッチメントで本体バッフルを挟みつけるようにして取り付ける。 真鍮製なので酸化が早く、このままだと指紋や汚れが付いてたちまち黒く変色してしまうので....。 |

|

|

まずは金属研磨剤「ピカール」で偏執的に磨く。この時にフツーの布ではなく、セーム皮にピカールをつけて磨くと非常にグワイがよろしい。カメラ屋さんで売っているものは上等すぎて高くてもったいないので、ハンズなどへいって端皮を安く買ってくると良い。 磨き終わったら油分を無水アルコール(薬局で買える)で綺麗に拭き取る。これも偏執的にやらないと、あとで悲しいことになるのである。この時大活躍したのが、キムワイプとベンコットである。ケバ立ち皆無、実に美しく拭きあがった。 これからは絶対に素手では触らないよう注意する。もし触ってしまったら、すぐに拭いておくことが肝要である。寛容ではないのである。 |

綺麗に拭けたら今度はクリヤーラッカーをかける。いろいろ試してみた結果、スプレー式ラッカーを薄めて刷毛塗りするのが一番グワイがよろしいようで。 昔あった、ヤマハのGT-2000用砲金製ターンテーブルの表面には特殊な防錆塗装がしてあったが、アレは一体どんな防錆剤なんだろう。御存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。 3倍くらいに薄め、3回重ね塗り。速乾性なのですぐに乾く。こうしておけば素手で触っても、もう大丈夫。だが、ラッカーも吸水性が僅かにあるので、長期的には酸化から逃げられない。 |

|

|

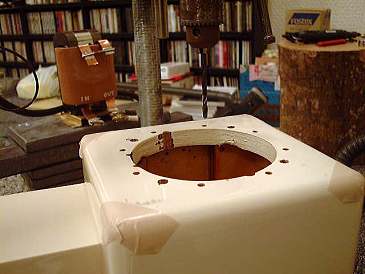

位置決めである。マーキングしたらCクランプでしっかり固定し、取り付け穴のセンター出しをする。穴径にピッタリのドリルビットを差し込み、ハンマーで軽く叩く。このとき、仮固定がしっかりできていないと叩いた反作用でズレてしまい正確なセンターが出せない。 ここで穴のセンターがずれると、あとでヒドイことになるのである。 |

ドリルスタンドに付けたドリルで、センター位置からズレないように細心の注意をはらって穴をあける。一番キンチョーするところである。 ご覧のとおり、スワンのバッフル板は穴だらけ。元々開いていたユニット取り付けネジ穴が四つ、今回開けた穴が八つ、計12個も開いてしまった。 |

|

|

かなり力技を使って開けた穴だけに、うまく垂直が出ているかどうか心配したが、どうやら装着完了。 バッフル裏に仕込む4mm厚ステンレスネジ受け(インナーリング)もピッタリ嵌まって強固に取り付けることができた。 この後、もう片方も無事作業完了、いよいよ音を聴いてみる。 |

GT-CD1、C-280V、P-700のメインシステムに繋いで鳴らしてみる。こうして見ると、やはり白黒スワンは異様である。さっさと仕上げしろっての。 すでにサブバッフルなしの状態でかなりのパフォーマンスを示すことは確認済み、サブバッフルを着けてどう変わったか。 一番大きな変化は、音場感に表れた。輪郭の滲みがぐんと減り、音像がくっきりと浮き出る。もともと音場感に優れたスピーカーだが、この変わり様には驚いた。素晴らしい。ギョッとするほど空間表現が豊かになっている。低域は締まりが増し、全域に渡って生き生きとした鳴り方になる。抜き穴内側とマグネットの隙間が狭くなること、サブバッフル自体の鳴きによる余分な音の放射などのデメリットは、全く感じられない。 これは大成功、一度この音を聴いたら元には戻れない。 |

|

スーパーネッシーにインナーリングを着ける '01/07/15 スーパースワンに真鍮製サブバッフルを着けたことで、非常に大きな音質改善を見た。これはスーパーネッシーにも何らかの策を打たねばなるまいと、とんぼさん謹製DFリングを着けるに至ったわけだ。その効果はやはり絶大であって、これまでとは次元の違う音を聴くことができた。しかし、当初の状態ではインナーリングなし、バッフル裏からナットとワッシャだけで固定していた。 DFリングの持つ潜在能力を充分に発揮させるには、インナーリング必須。DFリング製作者であるところのとんぼさんもインナーリングを使い強固に取り付けておられる。takechanさんからも「有ると無いとで大違い」とメッセージをいただいた。早急に手を打とうと、友人に無理をお願いすることにした。 待つこと1ヶ月、素晴らしい物が出来上がってきた。僕が出したヤヤコシイ注文にも、完璧に応えられている。早く着けてみたい。持って来てくれた友人には申し訳ないが、頼み込んで取り付けを手伝ってもらう。 以下にその工程を紹介しよう。 |

|

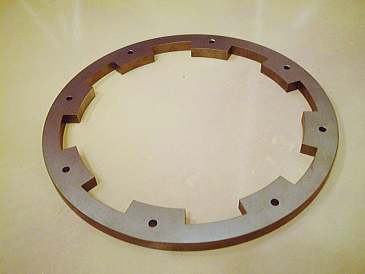

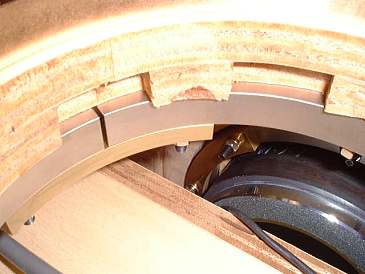

友人I氏謹製ステンレスインナーリング(以下IR)である。外径238mm、10mm厚ステンレス、重量1,050g。Φ5.5mmの取り付け穴にはタップを立てず、M5×65mmのキャップスクリューとナットで締め付ける。 注文通り、2枚目バッフルに合わせて歯車型に切り抜かれている。精度はバッチリ、これでトラブるとしたら、それは僕のいい加減な工作のせいである。 |

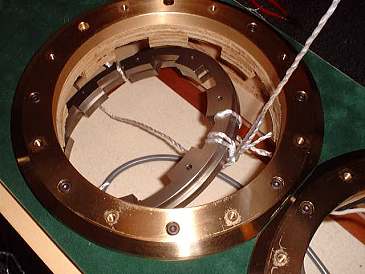

先ずはIRをバッフル裏まで持って行かねばならない。エンクロージャーを横にし、ユニットを外し、ヒモにその辺の丸いものをくくりつけててっぺんから放り込む。こうして先にリードヒモを通してしまう。 リードヒモに2枚合わせたIRをくくりつけ、レールよろしくパイプ補強桟の上に乗せる。こうしておいて、横にしたままバッフル開口から手を突っ込みヒモを引っ張る。 スーパーネッシーは開口が上下二つあるので、下の開口から手を突っ込めば底板に手が届くのである。これが非常にグワイ良かった。 |

|

|

無事バッフル裏まで到着の図。拍子抜けするほどスムースにここまで上がってきた。中でひっかかりゃあせんか、どこかで挟まって取れなくなったらどうしようと心配したが、それは杞憂だった。 この作業は上手く行った。だが、問題は他にあったのである。やっぱりくずてつのやること、ノートラブルというわけには行かないらしい。普段の行状悪さが、こういうところに出るのである。Iさん、ごめんなさい。 |

リードヒモを解き、てっぺんから引き抜く。あとは2枚のIRをくくってあるヒモを切り、ばらして取り付けるだけ、だが、これからが面倒だった。 |

|

|

DFリング(以下DFR)を固定しているネジを緩める。さすがIさん、僕の何倍も手際が良い。この写真の手つきを見ても、何となくプロの匂いがするから偉いものである。 ネジを外し終わり、IR取り付け。ここでトラブル発生。DFRとIRの穴位置はドンピシャなのだが、バッフル側の穴がずれている。ネジ7本までは入るが8本目がどうしても入らない。DFRは上手く着いていたのにどーして? 良く良く調べてみると、僕が一番最初に打ち込んだオニメナットが邪魔しているらしい。DFRを着けたとき、下からヒン曲がったかたちで押し上げられ、穴の垂直度を狂わせている。ここはオニメナットを排除せねばなるまい。 |

何とか綺麗に抜けないかとIさんも頑張ってくれたが、アホのくずてつが後先考えずガチガチに接着していたため小一時間格闘の末断念。結局Φ6.5mmのドリルで揉むことする。 一発である。上下二つに捻じ切れて飛び出してくるオニメナットもある。オニメナットにはあまり強度を期待してはいけないのかもしれない。木ネジよりは少し良いくらいに思っていたほうがいいみたい。 揉んだ後は実に快適、8本全てのネジがスカッと入る。1本1本バランスを考えながら丁寧に締め付けて、IR取り付け完了。 Iさん、お疲れ様、ありがとうございました。 |

|

|

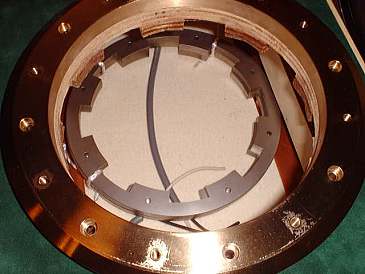

バッフル裏から取り付け状況を見る。バッフル2枚目と3枚目のザグリにスッポリ嵌まっているのがわかる。3枚目の切り抜き径はΦ240mm、IRの外径をΦ238mmにしたのは正解だった。 |

上下のIRが最接近する部分をバッフル裏から見る。Iさんはここでバッティングしないか大変心配しておられた。「Φ238mmなら絶対に大丈夫ですっ」と力強く言い放ったものの、実は僕も心配だったのダ。IRの精度に心配は無いが、SPの工作精度は極めていい加減である。 杞憂に終わって良かった。ご覧のとおり、バッチリである。 |

|

|

外見は何にも変わらない。当たり前である。しかし音は違う。これも当たり前。低域の分解能が上がり、音程がハッキリする。中高域の立ち上がりも向上、目の前の霧が晴れたような感じである。だが、今のところ劇的改善とまでは言えないようだ。着けた直後の試聴なので、まだ取り付け面などには歪みが残っているはずである。これがこなれてくれば、もっと良くなると思う。 高域の出方にちょっと特徴があり、これまでと同じトゥイーター位置ではイマイチバランスがよくない。調整の必要があるだろう。いずれにしても、これから、である。 このところスーパーネッシー周辺は変更が多く、これは落ち着くまでに随分と時間がかかると思う。1ヶ月前とはまったく変わってしまった。ヒラタキクイムシに喰われたとは言え、まだまだスピーカー交換というわけには行かないのである。 スーパーネッシーMkIIは、だいぶんと先のことになるモヨウです。 |

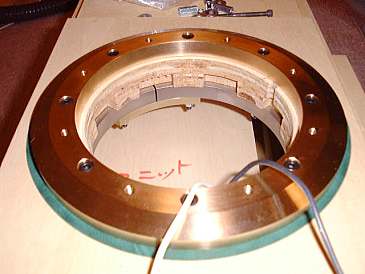

リヤカノンLにインナーリングを着ける '01/10/05 ユニットがFE-168ESに換わったリヤカノンLにもインナーリング(以下IR)を着ける。今回のIRも、スーパーネッシー用と同じく友達のIさん謹製。取り付け作業もこれまた同じくお手伝いいただく。毎度毎度何から何までサポートしていただいて、Iさんのお住まい方向へは足を向けられないのである。そんな方が大勢いらっしゃって、しまいにボカァ立って寝なきゃいけなくなるに違いない。 このIRもヤヤコシイ注文を付けたのだが、例によって完璧に応えられている。Iさん、いつもありがとうございます。 |

リヤカノンLはその構造上、スーパーネッシーのように共鳴管を通してバッフル裏に引き上げることができないので、写真の如く半月型ニ分割タイプのIRにする。15mm厚10mm幅SUS製。そのままでは切れ目部分の強度が気になるということで、ジョイントパーツを用意した。8mm厚10mm幅真鍮製。前面から通すキャップスクリューで共締めする。 精度は抜群、面はぴったり合わさってガタなし。こうでないと意味がない。さすが、Iさんである。 |

|

|

分割型にしたおかげで、ユニットへの配線を外すことなく作業が可能になった。これはたいへんありがたいのである。端子のハンダを何度も付け外しするのは、精神衛生上ヒジョーによろしくない。実際物理的にも良くないだろうな。 ともかく仮止めしてネジの長さ、IRの収まりグワイ、ジョイントパーツの加減をチェックする。スーパーネッシーの時は、ここまで来るのにトラブル続きで参ったが、今回は先にオニメナットをドリルで揉んでおいたのでネジ8本ともスカスカッと入って気持ちヨイ。 どうやら全てOKな様子なので、本格的に締め上げる。 |

取り付けが出来たところを裏から見る。上手く収まっているようである。 必要にして充分なだけの締め付けをしたつもりだが、たぶん時間の経過と共に合板が縮んでくるはずだ。つまり、弛みが出てくるわけで、しばらく経っての増し締めは必須になるだろう。 |

|

|

半月型が向かい合う部分のクリアランスはバッティング回避のため、両側へ1mmづつ、隙間は都合2mmになる。エンクロージャー工作精度(特に穴開け位置)が良ければ、もっとギリギリまで追い込めるわけだが、そんな自信はまったくないのである。2mmでも実際にちゃんと付くかどうか、ドキドキしたほどである。情けないね、どうも。 何とか4本とも無事に取り付け完了。おもわず胸をなで下ろすのだった。 |

付け終わってシステム復帰の図。例によって外観はまったく変わらない。だが、IRなしの時に比べると圧倒的な安心感があるのだ。ましてやDFリングも何もなし、オニメナットでユニットを組み付けていた時からすれば、取り付け強度は飛躍的に向上、これが悪いわけはない、と。 デメリットがまったく無いとは言えないのも、もちろん承知している。メリットがデメリットを上回っていると信じて、使いこなして行こう。 |

|